【第二話】リノベがなんだか楽しげなワケ〜社会性、アート〜 ZoumoくんとBuuちゃん

コラム

前話までのあらすじ

「リノベーション? ああ、なんかおしゃれなアレね」程度の知識しかないおとぼけBuuちゃんに、

公式サイトで調べたかのような正確な知識で優しくレクチャーするZoumoくん。リノベーションの定義を理解したところで、次の話題はその「楽しさ」に。

すすめ!エキスポ非公式マスコットたち!

第一話はこちら

第二話:リノベがなんだか楽しげなワケ

<前回は、リフォームとの違いについていっしょに考えたよね。じゃあ、リノベーションの魅力って、どんなところにあると思う?

<うーん、夢があるところかな・・・。私らしさを受け止めてくれそうな懐の広さがあるよね♥

<・・・なんだか重いけど(苦笑。

たしかに現状と真正面から向き合い、これからの人生を考え直すところからスタートするからね。

<「USEDなのは気にしない」「大事なのは自分らしさ」。そんなふうにポジティブに言い切れるじゃない? 若い人に人気なのも分かる気がするわ。

「オープンだけど、ちゃんと仕切りたい」という要望から、扉のない大きな開口部を2つ作ったリノベ事例

出展:リノベーション・オブ・ザ・イヤー2017『ツカズハナレズ』

<ずらり並んだピッカピカの完成品から選ぶんじゃなくて、”こんなものが欲しい!”という自分の理想像からはじまるのが楽しいよね。でも自由度が高いと、選択肢や情報がありすぎて選べないって感じにもなりがちだけど・・・。

<わかるー。コンビニ弁当が選べなくて、買わずに帰ったことあるもん。

<そうだね(棒)。

あとね、腕があるならDIYに挑戦するってのもあるよ。手間が楽しみに変わるし、なにより住まいに愛着が湧くよね!

内装仕上げをDIYで行ったリノベーション例(提供:空間社)

<えー、もう妄想が膨らみすぎて止まらなーい! あれもこれもやりたーい!

<まあ落ち着いて。何がこれからの暮らしに本当に必要かじっくり考えるのも大事なことだよ。たとえばタイニーハウス(必要最小限の暮らしができる家)はそのヒントになるよね。

<あ、そういえば昨年のエキスポで、タイニーハウスビルダーの竹内友一さんが登壇してたわ。

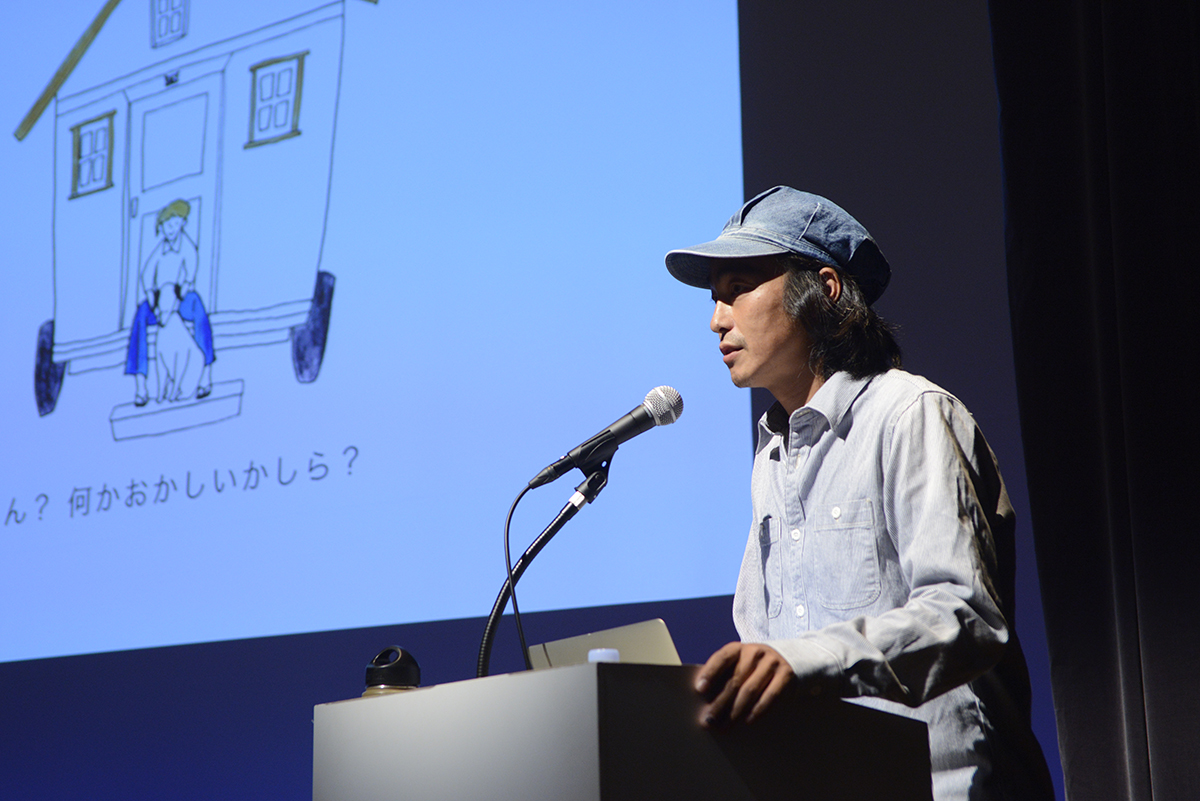

2017年のエキスポで登壇する竹内友一さん

<竹内さんの制作した映画「simplife」では、自分たちに必要なものだけでタイニーハウス・ライフを実践する人たちが続々登場するんだ。

タイニーハウスは家でなくコミュニティだといって誰と暮らすかが大事だと力説する人。最小限のモノだけ持ち込んで家ごと旅する人もいる。「小さい・狭いは自由と引き換えだ」とか、「住まいを絞り込むと思考世界が広がる」とかね。

映画『simplife』全国上映ツアーの様子

<すごい! 実践した人ならではの明言ね!! 自分らしさがギュッと凝縮された空間ってなに? パートナーや家族との関係はどうなってるの? インテリアだけでなく、窓が切り取る景色だって、お隣さんだってだいじな暮らしの一部なのよね?

<タイニーハウスは単なるサイズの話じゃなくて、自分の身の丈を知ることや人とのコミュニケーションが住まいのテーマだと思い起こさせてくれるよね。作中に登場する編集者が・・・

<タイニーハウスは単なるサイズの話じゃなくて、自分の身の丈を知ることや人とのコミュニケーションが住まいのテーマだと思い起こさせてくれるよね。作中に登場する編集者が・・・

<としみじみ語るシーンがあるけど、実感なんだろうね。

<「愛着」だったり「互いの境界や距離感」だったり・・・。そのためにタイニーハウスに廃材を使ったり、大切な人のそばに家を置くという発想が生まれるのね。

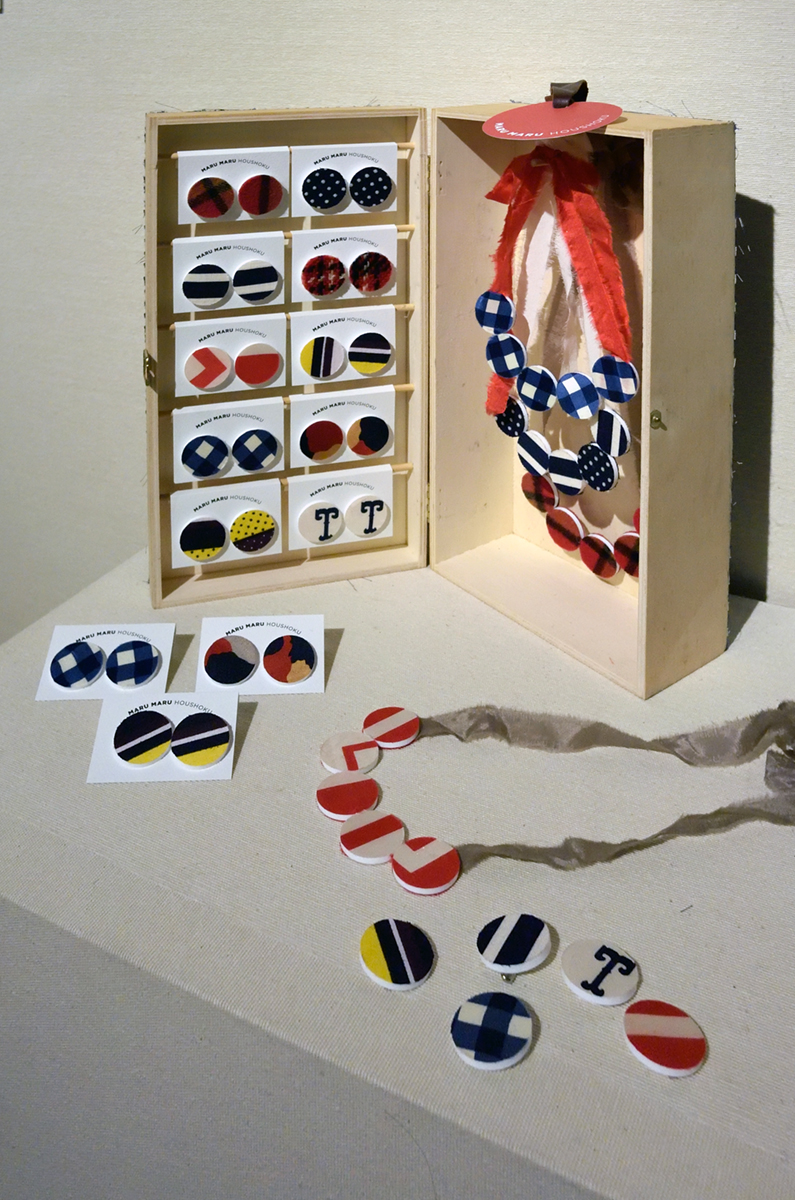

<最近は廃材でアートする活動も注目だよ。東京・調布市で2015〜2017年に開催された「クリエイティブリユースでアート!」は、市内のお店や事務所などから集めた廃材・端材を使った”まちぐるみのアート”プログラムで、IDEA R LAB 大月ヒロ子さんの提案ではじまったんだ。

<一般市民にとっては本来の役目を終えたゴミが、アートになるのね。

<アーティストたちがまちに繰り出し吸い上げた廃材がアートに再構築されることで、一般市民にもわかる形で文字通りモノ語りしはじめる。

材料を提供するまちのひとびとも、それがどのように生まれ変わるか興味津々でそれに応えようとする、そのコミュニケーションの部分が重要なんだ。

<”何か”を見つけ出すところからまちぐるみでの創作活動なのね。

<「クリエイティブリユースとは、材料がアートになる瞬間を共有するという新たな体験を生み出すもの」というのはそういう意味だね。

そしてできあがったモノは、まちの歴史と作り手の想いが詰まった新たな輝きを放つ作品で、そのまま発売できそうなものばかり。「リサイクル」ともまったくちがうものなんだ。

<まさに、「リフォーム」ではなく「リノベーション」。まるで「リノベーションスクール」みたいね!

<古いのは、汚いことでも悲しいことでもない。むしろ廃材に「生まれ変われるなら何になりたいかを問う」こと。いい言葉だよね。

<だからこそ、廃材の中から材料を見つけ出す部分が決定的に重要なのね。

<大量生産消費国のアメリカですらDIYが盛んなことを考えると、日本も他人の評価やスペックじゃなく、もともと持っているはずのよさを自分なりに見つめ直して、能動的に作っていく時代に来ているよね。

<竹内さんも「作ろうと思えば、ハコはすぐにある程度どんなものでも作れる。でも、このハコを使ってどう暮らしていくかは難しい。自分の暮らしは自分にしか作れないから」と言っていたわ。

<リノベーションまちづくり活動の最前線に立つ大島芳彦さんが言うところの、「暮らす力」を養い、住む人の感覚に合った家、ってやつだね。

リノベーションがいいなと思う人って、竹内さんや大月さんのような感覚で、物質的・機能的な価値よりも、暮らしを取り巻く身近な環境への安心感を求める人なんだろうね。

大島芳彦さんが手がけた団地再生リノベーション

こどもたちの駅前ひろば『ホシノタニ団地』

<「楽ちん」というより、「楽しい」家・・・なんだか帰るのにワクワクするわ!

つづく